1939:“太平轮”自沉镇海口

牧 野

(一)

新年的落日给黄浦江涂上了一层暗淡的昏黄,停靠在十六铺码头的“太平轮”像个醉汉似地摇晃了一下,在拉响一声低沉有力的鸣笛后,“太平轮”将其80米长的庞大身躯插进浑浊的江水。船舱底部的蒸汽机发出有力沉稳的轰鸣,刺破了如雷一般翻滚的江涛,高耸的船首将急速扑来的白浪切成粉碎。岸上的灯火被越推越远,好像夏夜时在深空中闪抖的星光,正向“太平轮”发出无声的告别。

次日清晨,在凛冽的寒风中,“太平轮”灰色的身影出现在水天相接的甬江入海口,从轮船中部升起的烟尘,像一条暗黑的长龙,在穿透薄薄的晨雾后向四周散开。马达的轰鸣在瞬间消减,甚至听得到江水拍打船舷发出的哗哗声。站在船头,远处招宝山褐色的轮廓正迎面而来,逐渐变大。“太平轮”放慢了自己行进的速度,在身后留下了一串似乎被翻耕出来的白色轨迹。当低沉的长鸣再次拉响,“太平轮”终于停止了沉重的喘息,缓缓靠向山脚下的码头。

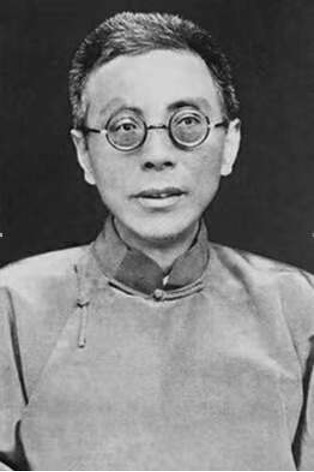

上海中威轮船公司创建人,著名宁波帮人士陈顺通先生(1897-1949)

(二)

大运河风韵千年,南来北往的航船是一道流光溢彩的风景。清光绪二十三年(1897)新年过后,正驾驶疍船在运河疾行的船老板陈忠廷接获一个等待多时的口信。长天白云,刚风正疾,饱满的半圆船帆在冰凉的空中幻化成一片盎然春色。船老板抬起头仰天大笑,人生之快意,莫过于上天突然赐予自己一个可以传承家业的儿子。

按照族谱,陈忠廷给儿子取名为顺通。对于一个长年在水中打拼的船老大来说,还有什么比顺利通达更为重要的呢?

革命党人的隆隆炮声响起,风雨飘摇的大清王朝走向了尽头。此时,在浙东鄞县的偏隅之地,被东钱湖水滋润的陈顺通已成长为一个英俊少年。在宁波城里,几乎每家粮米店、布庄、竹木器店、铁匠铺和南北杂货铺,来自鄞县、镇海、慈溪等地的少年学徒正殷勤地接待上门的客人,七八年过后,他们将如愿成为老板信任的大伙计,也有羽翼渐丰者自立门户,摇身变成老板的。这是精明的乡下父母们为自己的后代盘划的一条现实可行的道路。

19世纪中叶,西风渐进,洋务日盛,与宁波隔湾相望的上海滩早已云集了各路豪杰,得天时地利的“宁波帮”风生水起,成叱咤之势。从上海滩到宁波,20来个小时疍船的那点距离,真算不得是一个太过遥远的所在,况且,有众多打拼成功的前辈做榜样,趁着年轻闯荡上海滩不失为一个绝佳选择。

当东钱湖边的十里八乡用一夜爆竹将新年送别,13岁的少年陈顺通就要离开冠英庄,去掀开属于自己的人生篇章。

太阳升起,东钱湖湖面仍寒气轻撩,在村口埠头,进城的航船正在等候。江南水乡宁波,有名无名的小河小江纵横交叉,从每一个村庄边上从容穿过,在经过一番曲里拐弯的前行后,终于与大江大河相汇。

壮实的航船老大从船首角落捡起白色的海螺,用足劲将其吹响,嘟嘟之声从冰冷的空气中传到村里时竟有了几分凄厉。当第二次螺声吹响,打扮齐整的村民终于三三俩俩从各自家中现身,一边互相打着招呼,一边慢腾腾地走向河边。

似乎是在一夜间告别了少年时光,陈顺通一脸严肃,眉宇间透出一股成熟。在青石板铺成的埠头,母亲和家人不断重复着对他的各种嘱咐,少年一边应承,一边努力忍住不让泪水涌出。

第三次海螺吹过,站在船尾的老大用足劲大喊一声“开船啦”,随即将船篙用力在埠头一点,航船即刻驶离河岸。陈顺通挥手与岸边的亲人告别,嘴里呼出的热气成了一团白雾,母亲的身影逐渐模糊,终于成为一个灰点。

中午时分,航船在宁波江东新河码头靠泊。从船舱出来时,陈顺通一眼看到站在寒风里等候的父亲。父子俩在河边的小饭店吃罢中餐,陈忠廷领着儿子来到三江口南侧的桃花渡口。

随着嘈杂的人流,陈顺通小心地将脚落到用18艘木船连接而成的浮桥上。在左右摇摆的浮桥中央,透过桥板之间的巨大缝隙,汹涌的江水哗哗地从他脚下飞箭一般穿过。

摇摇晃晃地走过浮桥,陈顺通来到了奉化江的西岸。十分钟后,他已站在姚江南岸的浮桥码头,在再次经历了令人心悸的浮桥跨越后,陈顺通的双脚终于踏在了江北外滩坚实的地上。

|

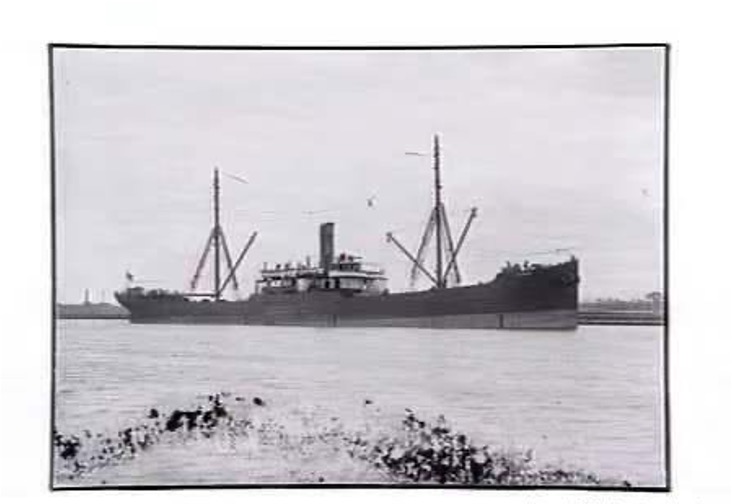

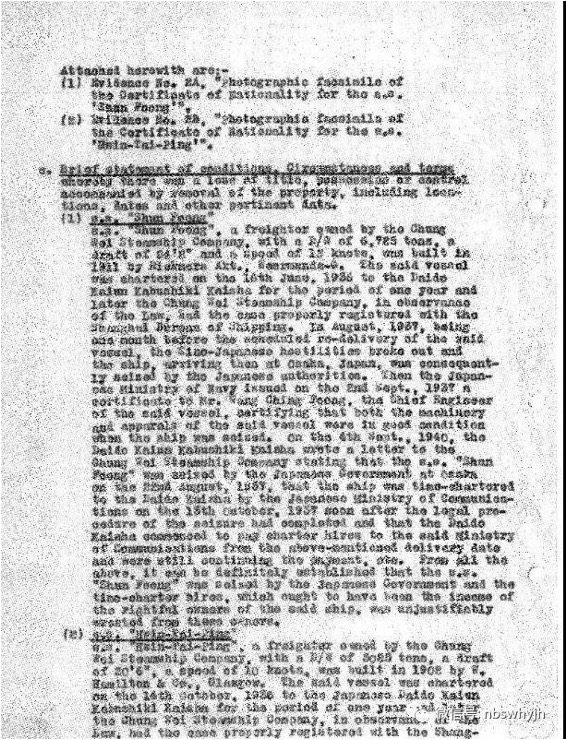

3550吨的钢质江海货轮“太平轮”原名Corio号,1898年由英国造船公司Sunderland建造,上世纪二十年代中期被张静江的国民航运公司购入,后改名“东丰”号,1930年中威公司购入后再次改名为“太平”号。1939年6月28日,“太平轮”在宁波镇海口沉没。

从宁波外滩起始,经甬江出海直达上海的海路航线是沪甬两地往来最为便利的路径。此时,大名鼎鼎的招商轮船局,英商执掌的太古轮船公司,“海上闻人”虞洽卿创办的宁绍商轮公司等各中外船运企业,正为这条黄金航线的客运和货运生意激烈搏杀。

一夜航行,晨曦初展之时,客轮终于靠泊在十六铺码头,在枯燥烦闷中航行了多时的客人从各自的船舱鱼贯而出。当陈顺通背着用青布扎成的包袱,紧跟在父亲身后,踏着轮船狭窄的舷梯战战兢兢地走下码头时,眼前出现的一切足以让这个乡下少年震惊。浩荡如云的黄浦江上,帆樯云集,艨艟连翩,在震耳欲聋、此起彼伏的汽笛声中,船首挂满各种色彩斑澜三角旗的外国轮船,如传说中的巨兽一般,一边吐着黑色的浓烟,一边从容不迫地从码头进出。

没有来得及从惊愕中清醒的陈顺通,被父亲送到一家专跑沪甬线的船运公司当了一名学徒。见多识广的船老大陈忠廷心里清楚,他的那两条疍船无论怎样精巧、快疾,古运河纵使永远舟船如流,终究难与在风浪中自如疾行的蒸汽轮船相匹敌,儿子今后要搏击的场所肯定不只是古运河航道,而是更为辽阔和凶险的江海。

(三)

比陈忠廷所期待的还让他惊喜的是,儿子竟很快在上海滩立住了脚。22岁那年,陈顺通就娶了同乡女子戴芸香为妻,两年后又在上海南市天平里购置了属于自己的第一处房产。1925年,年仅28岁的陈顺通已是日本在中国的最大航运企业日清汽船会社等数家航运公司的买办。在藏龙卧虎的上海航运界,这个年轻人的名字已开始经常被他的同行提及。

在常人眼里,一个来自乡下的年轻人,只几年就在上海滩这样的特殊码头立住脚,让一家人衣食无忧实属不易,想在短时间里有更多收获几无可能。然而,在现实生活中却存在着这样一种人,他们似乎专门是为着某一个特定的行业而生,并注定要在这片天地留下堪称奇迹的篇章。

现在,陈顺通就来到了一个命中注定要创造奇迹的时刻。当几十年过后回头再看,我们或有理由相信,如果不曾出现这样一个似乎是偶然的机遇,陈顺通一定会与他的无数年轻乡党一样,其命运之舟只能朝着可以想象的既定方向行驶,最终悄然湮没于岁月的尘世中。但偏偏,一个大人物出现在这个乡下青年的生活中,而他又非常及时将这个闪现的机会牢牢地抓在了手里。

张静江,清光绪三年(1877)出生于浙江湖州南浔,这位有民国第一奇人之称的国民党元老,曾被孙中山尊为“革命圣人”。

关于南浔,人们最为熟悉的就是流传甚广的“四象八牛,七十二只小金狗”之说。在这个江南小镇里,诞生了众多富可敌国的豪门,其中家财达千万两以上者被尊称为“象”,五百万两以上但不足千万者为“牛”,一百万两以上不足五百万两者只能屈居为“狗”,民间以这样一种生动形象和机智的比喻,为当地的豪绅们划出了一道清晰的界线。当年,张静江的祖上和其母亲所属的庞家皆在四象之列,之后,张庞两头大象的联姻,成就了无与伦比的强盛和威势。

上世纪二十年代中期,贵为国民党中央执行委员的张静江曾多次乘坐江海客轮在浙江、广东、上海等沿海各地往返旅行,为即将开始的北伐起事筹划和准备各种必不可少的物资装备。

一个寒冷的冬日,张静江跛着脚匆匆赶到宁波江北外滩码头,这位急着回沪又不愿暴露身份的大佬只买到了一张三等舱船票。当他挟着牛皮包拎着行李一拐一拐上船时,圆形的眼镜片后面闪着明显的疲惫。

轮船吃力地离开了外滩码头,呼啸的北风从每一个缝隙中钻入,嘈杂的船舱散发着冰冷难闻的气味,对于张静江这样一个身份显赫的人物来说,这实在是一次糟糕透顶的旅程。无奈之际,正在监船的陈顺通出现在张静江面前。年轻的买办向这位党国大佬发出了一个明确、真诚的邀请,让他到自己的船舱休息。备受煎熬的张静江没作推辞,便接受了对方的好意。

两个偶然交集的男人,在海浪拍击船舷的哗响声中,作了一次深入的长谈。不知张静江是否在某一瞬间产生了有意提携陈顺通的念头,但两人的这次交谈一定让他捕获到一个坚信不疑的信息,眼前这个熟悉航运业且精明能干的宁波人是个可用之才。

轮船靠岸,陈顺通提着张静江的行李将他送上码头。正要告辞,张静江忽然想起什么,他从皮包里拿出一张名片递给陈顺通,用浓浓的吴语告诉对方,任何时候,陈顺通都可以拿着这张名片去找他。

张静江一生,曾以各种方法交结名人异士无数,可以肯定地说,他与陈顺通在沪甬轮船上的这次交结,让他想起了自己当年与孙中山在海轮上的相遇。

清光绪三十一年(1905),28岁的张静江乘坐外国海轮去法兰西,途中遇到了声誉日隆的孙中山。那时的张静江开办了通运公司,专营古玩瓷器,兼营丝茶绸缎,他以自己的才干和实力延续着家族的那份辉煌和荣耀;而孙中山此时的志向是要联手各路豪杰推翻清政府,建立一个共和政权,这似乎是两条各自前行无法交集的路。

|

但两人都名声在外,因此双方早就互相闻悉对方名字,只因身份和心思各有不同,所以,当两人第一次在轮船甲板上迎面相遇时,作为现实世界的破坏者,孙中山更多显示出对张的戒心,甚至想有意回避。打破双方之间这种尴尬之局的是张静江,他直白地向比自己大11岁的孙中山递上了投名状:我并非是你所追求的事业的反对者,相反,是最赞成你的人。一番交谈过后,双方皆有相见恨晚之感,年轻的实业家恭敬地握着革命家的手,当场作出承诺,不管需要多少资金,只要开口,一定鼎力相助。

自孙中山起事,有多少英雄豪杰因仰慕其志向而投奔于他,张静江的加入,使得在他周边集结的反清队伍里,多了一个实力超群、热情似火的豪俊之杰。

如果说,因为与孙中山在船上的相遇,让张静江从此开启了其青史留名的人生之旅,那么11年后,他在另一条船上与一个年轻航运人陈顺通的偶然结识,情形正好反了过来,这个有民国第一奇人之称的大佬将因此改变原本平凡的一个年轻人的命运。

确实很难想像,在一个狭小的特殊空间,两个人的之间的两次偶遇,竟能成就两种精彩不一的结局,书写两段不同凡响的故事,这只能说是上天的刻意安排。

(四)

作者董小军在台儿庄考察

作者董小军在台儿庄考察

与孙中山的结识,让张静江身上的无限潜力从此释放,这个江南富豪几乎倾自己之所有,全力资助孙中山的事业,可以毫不夸张地说,没有张静江的鼎力相助,就难有孙中山和他那个组织的最终成功。

然而,张静江虽头戴花翎,却并非通常意义上的官僚,在骨子里他终究是个商人,无论是思维模式还是道德规范,与官场所遵守和默认的规则并不完全相同,或许正是这样的一种特殊气质,让他在组织内部的权争中反而处在了有利的地位,这或是他后来在国民党二届二中全会上,被同僚们意外推选为中央执行委员会常务委员会主席的重要原因。

国民党元老张静江

早在北伐之前,这位目光如炬的实业家就已察觉航运业对于党国事业的特殊分量,他个人出巨资成立了国民航运公司,并从欧美船运公司购入“东丰轮”等三艘货轮,开启了中国现代航运业的历史。北伐开始,张静江的这个精心布局显示出无与伦比的战略价值,国民航运公司名下的这些大小轮船几乎成了革命军的专属海运船队。只是,此时的张静江身居高位,分身乏力,无暇顾及各种繁复庞杂的航运事务,因此,尽快找到一个合适得力的人来经营航运公司实属当务之急。

就在此时,陈顺通拿着他的那张名片找上门来。对双方来说,这半年后的再次相遇确实称得上是灵犀之通。

眼前的陈顺通毕恭毕敬,但绝不献媚讨好,他对航运的熟识和热情让求贤似渴的张静江大喜过望,这正是他需要的可用之才呀。没有任何犹豫,一言九鼎的张静江立即任命陈顺通为国民航业公司副经理。1926年8月12日出版的《申报》,刊登了陈顺通上任的消息,除了强调其曾担任外国轮船公司的华籍经理,具有丰富的航运经验,这条新闻中还有一个称不上是友好的猜测:陈顺通在这样一个特殊时期出任此职,肯定会给自己带来难以想像的利益。

实际上,陈顺通在而立之年投奔张静江,并非因为其对北伐这样一件足以影响中国历史的事件有特别深刻的认识,这个来自宁波乡下的年轻人既无科举功名,也无显赫豪门可以依靠,他所拥有的最大资本就是十几年来所累积的航运经验和一腔热情,如果一定要追究动机,其最为现实的出发点就是想在眼下这个远称不上平稳的世界,在他自己所熟悉的领域里伸展一下拳脚,或能争得一片像样的天地,以光耀祖宗,光耀家族,特别是能因此报效母亲,这才是他魂牵梦萦的人生构想。

在陈顺通一生中,母亲是一个难以释怀的心结。任何时候只要想到母亲,其眼前总会瞬间显现他不堪面对的情景。在呼啸的西北风中,母亲拎着竹篮、端着木盆,蹲在村口的河埠头淘米洗衣,寒风如刀一般把人的脸刮得生疼,母亲手里的捣衣棒举得格外吃力,两只胳膊浸在刺骨的河水中,冻得如水萝卜一般青肿。一种撕裂般的心痛在陈顺通心里奔突,他发誓要出人头地,不让母亲再吃这般苦。因此,当他在上海立足初稳,就急急将母亲从冠英庄接来与自己同住。那年春天,陈顺通特意回乡,选定村里一块最好的地,花费数千银元修建起一幢两层洋楼“大墙门”,作为父母今后归根的住处。

陈顺通走马上任于北伐战事最为紧张的关头,当革命军由南向北一路高歌猛进之时,在上海至广东的海上航道上,年轻的航运家指挥着国民航运公司的船队,日夜兼程,为革命军运输着兵员和粮草军火。

作为一个航运经营的好手,陈顺通最为擅长的是按照业内的规矩,把自己的经验和个人能力发挥到极致,让公司这条大船高效、精准地运转,就像一组咬合得特别精密的机械,不允许出现任何可能让运转异常的因素。

那一年,国民航运公司的一艘海运货船在行驶到广东与福建附近海面时,发生了一起碰撞事故,造成了很大的损失。对方是一艘日本货船,按照公司船员的说法,碰撞是因为日本货船错误驶入航道引起的,责任在对方。然而,日方对此并不认同,甚至连基本事实都懒得弄清,就直接拒绝了国民航运公司提出的协商解决此事的要求。

这件棘手的案子报到了张静江那里,如何处理成了一桩令人头疼的难事。甲午海战之后几十年,中日两国间的实力差距越来越大,每当有各类纠纷和摩擦发生,中方基本处于被动。国民航运公司虽背靠正在崛起的南方政府,但以日本公司一向的强悍,难以想像会在这种本来就难以说清的海上事故上低头。

张静江经过一番思考,让人将刚刚随船队回到上海的陈顺通叫到了办公室,三言两语交待完事情后,张静江随手递给他一张6万元的银票,他告诉陈顺通,这笔钱是处理事故所需的费用,陈顺通可随便开支。

陈顺通带着两个随员来到广州,在向几个船员作了仔细询问后,他在心里勾勒出此次事故的一个大致轮廓。但陈顺通需要拿到更加有力的证据来证实自己的判断,他找到当年在日本船运公司当买办时结识的日本同行,由对方引见,终于成功登上了那艘肇事的日本货轮。在船长室,陈顺通查看到了对方的航海日志,其中对事故发生那天所作的详细记载,成了解决此案最为重要的证据。

半个月后,陈顺通向张静江提交了一份对此起撞船事故的详细调查报告。当张静江翻开报告准备阅读时,看到里面夹着那张6万元的银票。

可以想见,张静江内心会有如何一种畅快之感,他一定会为自己当初的眼光感到自豪,这个来自宁波乡下的年轻人没有辜负自己的赏识。

梳理古今中外的历史,曾留下无数有关幸运和赏识的故事,它们有着如出一辙的构架,一个原本普通的人,因为获得了幸运的赏识,成为历史洪流中特别闪耀的一朵浪花。但一个人真的要被人赏识,其实是需要一种潜能的,否则,赏识就会变成一种简单的幸运,很难转为现实的机遇,最多只能给幸运者带来财富的闪亮,绝不会给历史增添色彩。

陈顺通正是张静江所欣赏那种潜能满溢的人,你只需交给他一支扛杆,他就可能撬起一块巨石。

水运依旧繁忙的大运河淮安段 桑金伟摄

(五)

北伐之火在燃烧了两年后胜局已定,张静江却与大权独揽的蒋介石心有龃龉。经历过宦海波涛的张静江,无心于权力之争,便逐渐淡出国民党的核心圈。似乎是要给这位急流勇退的党国元老作些补偿,蒋介石给了他一个国民政府建设委员会委员长的头衔,这个听起来名头不小的机构其实是一个空壳子,只是在成立之时,一次性获得了国民政府的10万元拨款。一年后,张静江又被任命为浙江省政府主席,这是他在一年多时间里,第二次担任此职。

坐在省长交椅上的张静江,总会想起孙中山亲自留给他的“实业救国”四字遗训,昔日的商场巨子决定重回自己的实业之道,既然官场这条船已经搁浅,那么,把曾经的利碌功名忘却,让自己的脚再踏回自己熟悉的坚土就是最正确的选择。浙江省长这顶帽子已然不足道,却是一个可以利用的资源,张静江主意已定,立即着手组建自己的团队,陈顺通当然是不可或缺,令受招商局上海分局副局长的新职。

由晚清重臣李鸿章一手创办的招商局,堪称近代中国企图以实业复兴的一个象征,这个亦官亦商的机构,业务范围几乎涉及各个方面,甚至在与洋商争利时也曾不可思议地打了好几次漂亮的胜仗。只是,此时的招商局虽然仍花哨且喧嚣,实际上早已失却了昔日的荣耀,尤其是在张静江特别看重的内河航运上更积重已久,各运输公司皆内耗严重,人浮于事,章制松懈,船员私带乘客、货物等损公肥私现象层出不穷,纵使一头大象,也会失却内力,只剩下一副骨架。

抗战胜利后,陈顺通写给驻日盟军最高司令麦克阿瑟上将的求助函。

在张静江计划里,复兴招商局的先手之举应从整饬内河航运开始。浙江乃中国经济和商业重镇,始自杭州的大运河,向来为中国南北运输之动脉,如果失却了大运河的脉动,整个中国都将成干枯之身。晚清之后,铁路渐兴,但内河航运仍为国内运输主体,一日不可或缺。浙江省建设厅内河招商局肩负江浙地区全部内河航运业务之重任,地位特殊,对于江浙的经济发展具有举足轻重之意义。

张静江再次想到自己所器重的陈顺通,浙江省建设厅内河招商局局长这个位置非其莫属。

陈顺通的这个新职被看作招商局整饬内河航运的一个信号,他的名字再次出现在《申报》上,相关报道称,“浙江省航政局特委沪航界专才陈顺通将总理招商局全部内河轮船”,各界期待张静江的这位得力干将能够雷霆出击,尽快恢复内河航运之昔日辉煌。

杭州武林门外运河码头,秋菊正艳,虽然没有春雨酥润,但阳光同样明媚,处处散发着特有的柔婉和恬静,这几乎是一年中最适宜出游的时节。陈顺通坐上招商局的官船,第一次沿着运河进行考察。放眼远望,天高云淡,在长天秋水之间,这条婉延于江南平原的古老水道,载着这座江南名城的妩媚和精致向北而去,以或温软或粗旷的姿态一路诉说着曾经的人间沧桑和别样风采。

置身于运河的旖旎风光,仿佛看到了昔日的波光帆影,父亲和几个相熟的船老板组成疍船船队,从宁波城的三江口出发,顺着浙东运河向西,接入这条古运河。一路畅通地走完江南水道后,父亲和船队驾驶着疍船,来到了曾令无数迁客骚人思绪万千的瓜洲渡口,他们将在这里作短暂的靠泊和休整。对于在运河上飘泊的船人们来说,这个帆樯云集的古老渡口实在称不上是一个诗意的存在,它的辉煌早已在流逝的岁月里暗淡,深没于幽深的江底,只留下无语的江流和浩茫的空寂。

喝完岸上客店的米酒甜浆,听罢抱琴女子婉约柔软的吴歌,思乡之情油然而起,在无限的愁绪中,父亲和船队重新挂起风帆,一头扑入浊浪翻滚、波涛接天的长江,开启更加险峻的航程。

沿着父亲当年走过无数次的古老航道,一路追寻着父亲鼓帆疾行的身影,陈顺通顿生从未有过的豪迈和通透之气,这难道是正在老去的父亲所给予自己的特殊力量?

结束了江浙运河段的考察,陈顺通信心百倍。倚仗着张静江这面大旗,又获得招商局总办赵铁桥的鼎力相助,陈顺通长袖善舞,持剑而行,制订了多项规制,以扼制贪污腐败,提升效力。不到一年,浙江内河招商局即扭亏为盈。

陈顺通这一连串沉稳有力、痛快淋漓的出击,让张静江格外兴奋,甚至因此生出新的希望。内河航运要彻底复兴,要变得比往昔更加强壮,就需要控制更多的资源和财力,而要实现此目标,必须改变山头林立、各自为政的局面,彻底收回分散的内河航运权,使其纳入行政的势力。在这样一种宏大目标的鼓舞下,张静江开始设想更具渗透力也更具杀伤力的变革,这位在昔日商场如鱼得水、搏杀自如的巨子,急迫着想把自己的意志变为看得见的现实。

谁都没有察觉危险正在日益逼近,直到一个惊人的变故突然发生。当陈顺通听到自己最有力的支持者赵铁桥被人暗杀的消息传出,他似乎有被万钧之雷击倒之感。显然,赵铁桥、陈顺通领旨实施的变革,让一些人如坐针毡,他们以如此的血腥作出了回击。

秋色已浓,运河两岸柳黄霜白,明静如水的长空传来凄清悠长的雁鸣,惆怅和孤独在一瞬间袭上心头。朦胧之中再看世界,唯有混沌。陈顺通第一次发现,自己原来处在这样一个险恶的环境中,随时可能被来自暗处的未知力量吞噬。陈顺通终于让自己静下了心,他需要仔细辨别风向,重新寻找前行之路。

陈顺通辗转反侧,作出了一个石破天惊般的决定,从招商局辞任,创建自己的实业。毋需怀疑,陈顺通的创业梦想早已有之,他不知多少次在心里构想过这张愿景胜图。主意既定,就不再给自己留下退却之路,唯一难处理的是如何向恩公张静江开口。

自从在甬沪客轮上遇见张先生,转眼已近五个年头。张先生的提携虽然并没有给他带来锦花般的功名,却让他真正看到了自己被隐埋于深处的无穷潜能,正值当年的陈顺通确信,自己还有足够的本钱再豪赌一次。

趁着一夜累积的勇气,陈顺通坚定地向张静江提交了辞职,又将自己准备成立航运公司的打算如实相告。说罢,又垂立在侧准备等待恩公的如雷叱责。

出乎陈顺通的意料,张静江十分平静,似乎早有所料。这样一个干练的人,刚过而立之年,就像在山林深处隐身的王者,早晚要虎啸而出,去重新抢占一片天地,这是理所当然的。况且,陈顺通要做的航运正是他最为看重的,这个国家有的是官僚吏人,最缺实业之才。

双方短暂的沉默让陈顺通尴尬,他正欲托辞告退,张静江伸手将其拦住,两人之间于是有了这样一段对话:

“顺通,你跟我做事快五年了吧?”

陈顺通点点头,他没有勇气正眼面对恩师。

张静江微笑道:“招商局眼下的残局,非你我可以挽回,你今天来相辞实不出意料,我虽然不舍,但年轻人总归要自闯天下,这是好事,我不会拦阻。”

陈顺通感到脸上有汗珠正在渗出:“是恩公的提携才使顺通有了今天,顺通今后绝不敢相忘。”

张静江大笑:“你言重了,说不定今后有一天我要依仗于你呢。你我相识称得上缘分,你出去创业,本人无以相助,如果你不嫌弃,我准备将自己那艘‘东丰轮\\\\\’相赠,这也是你几年追随应得的回报。”

陈顺通心头涌起一股热流:“恩公如此厚爱,顺通无以回报,怎敢领受呀?”

从张府出来,陈顺通直奔回家,把此事告知父亲。父子一番商量得出一致结论,“东丰轮”价值一二十万银元,称得上一笔巨款,张静江的这份礼太过厚重,不能贸然收下。

陈顺通返回张府,委婉表达了谢绝之意。张静江看着自己的弟子,沉吟片刻,提出一个折衷方案:以半价将“东丰轮”卖与陈顺通,船款两年内付清。

张静江轻叹一声:“顺通,我知道你会拒绝,我不再多言,但这是本人最后的决定,切勿再作推辞。”陈顺通的眼眶湿润了,含泪答应下来。

(六)

上海四川中路110号,普益大楼所在地。这幢坐东朝西的8层西式洋楼,由著名的英国德和洋行设计,美国普益地产投资兴建。普益大楼入口处多立克式的立柱威武雄壮,中部和两侧高达两个楼层的半圆拱券门洞沉稳且不失单调,完美地体现着古典主义建筑的特色。1922年大楼落成后,除了建设商普益地产,还吸引了多家有实力的航运公司入驻。

1930年底,上海滩迎来了中威轮船公司的问世,春风得意的当家人陈顺通选定普益大楼二楼作为公司的办公地。

以中威作为公司名,称得上是陈顺通的深思熟虑。中威乃中国威海之意,这座位于山东半岛东端的小城,是中国近代第一支海军北洋水师的发源地。甲午海战失败后,清光绪二十四年(1898年),英国租威海并设立行政长官署,威海沦为殖民地。1930年10月,当中华民国政府终于将威海收回之时,恰逢陈顺通的轮船公司开张之际。以中威名之,加上公司同时推出的上海到威海的货物海运航线,显示了陈顺通的万丈豪情和蓬勃雄心。

归至中威公司名下的“东丰轮”要以一付全新的面孔亮相,起一个新的名字理所应当,陈顺通略作思考,想到了“太平”这两个略显老套的名字。但在陈顺通眼里,将这艘1898年诞生的老旧轮船改名为“太平”号,却是顺理成章的。中威公司成立前夕,陈顺通从原先的霞飞路尚贤坊7号和17号住地迁出,搬到了位于英租界的忆定盘路(现江苏路)273号,这是他在八年间的第二次迁居。从当初太平里狭小平房迁至霞飞路的石库门住宅,再迁到这处西班牙风格的花园洋房,势头正猛的航运业才子希望中威的远大航程从此风雨难挡、平安畅达。遥想当年,父亲给自己起名顺通,不也寄托了同样意愿吗?父子之心真的完全相通呀。置身于风云难测的江海,唯有时时立于船头远眺,才能躲避随时可能袭来的各种凶险,顺利通达,平安吉祥,没有比这更吉利的名字了。

中威轮船公司诞生在一个最好的时机,其时,民国的“黄金十年”正进入盛期,西方列强忙于争斗,给了中国民族工业迅速发展的空间。借此东风,陈顺通在上海滩得心应手,中威轮船如日中天,蒸蒸日上。

1933年5月,陈顺通以30万元的价格向一家欧洲航运公司购得“乌苏拉立克茂斯”(Ursula Rickmers)轮,这艘1911年由德国建造的钢质海轮,虽然船齡超过20年,但设施完善,动力强劲,6725吨的超大吨位更让其在上海航运界有鹤立之感。在买下“乌苏拉立克茂斯”号后,陈顺通将其改名为“顺丰”号。

几乎在同时,陈顺通在虹口公平路码头附近租下一处房子,开办了中威机器厂,聘请夫人戴芸香的一个远房亲戚经营。在上海航运界,看一家航运公司实力如何,一个重要检验标志就是看公司是否拥有属于自己的修船厂。所以,创建中威机器厂,对陈顺通而言是水到渠成之举,不只意味着每年可以省下一大笔船舶的维修和养护费用,更是中威实力的另类显示。这个精明务实的航运人,正在一步一步地朝着既定的目标前进,扩展和打造着自己的航运世界。

头角崭露的中威需要一次更加惊艳的亮相以证明自己正在不断提升的实力,两年之后,它终于等来了一个机会。

30年代初开始,正在工业化道路上狂奔的苏联政府多次向民国政府建议,双方互派商船开辟两国之间的海运航线。1933年5月,一艘苏联远洋货轮载着这个新兴帝国生产的工业物品第一次来到了远东名城上海。

作为回应,中国需要派出一艘轮船远航苏联,民国外交部和交通部经过一番考察,最终选定中威轮船公司购入仅一个月的顺丰轮担任到海参葳的首航。

陈顺通开始为这个即将到来的远航精心准备,他选定了10名有经验的船员,又聘请了一个挪威籍船长执掌这次远航。当时的苏联,对于中国人来说不仅是一个遥远的所在,更是一个陌生甚至奇异的国度。做事谨慎的陈顺通哪敢有丝毫大意,他几次召集船员反复告诫,到了对方的地盘,必须时刻记得对方的规矩,切不可有任何闪失。

一切准备妥当,陈顺通邀请沪上航运界同仁和各大报馆记者登轮参观,一时间,“顺丰轮”远航成沪上最大新闻。6月2日,正是“顺丰轮”的启航之日,《申报》刊登报道称:“中威轮船公司主人陈顺通君,近以新轮‘顺丰号\\\\\’最合航行外海线。藉此中俄通商之始,决将该轮开行于中俄线,装载往来商货,第一班试航海参葳。决定今日由沪出口,其航路取旅顺、日本而至葳埠。”

当天一早,陈顺通带着家人来到华顺码头,为“顺丰轮”的远航送行。在夫人戴芸香的指挥下,两个船员小心翼翼地将一对景泰蓝花瓶抬进船舱,这是戴芸香精心挑选后确定赠予对方的礼物。

<p style=";text-align: justify;font-size: 20px;font-family: 'Times New Roman', serif;white-space: normal;-webkit-text-size-adjust: auto;text