雄哉,大运河——中华民族精神之河

萧 何

作者何良京

一、中国大运河:举世无双的人工水道

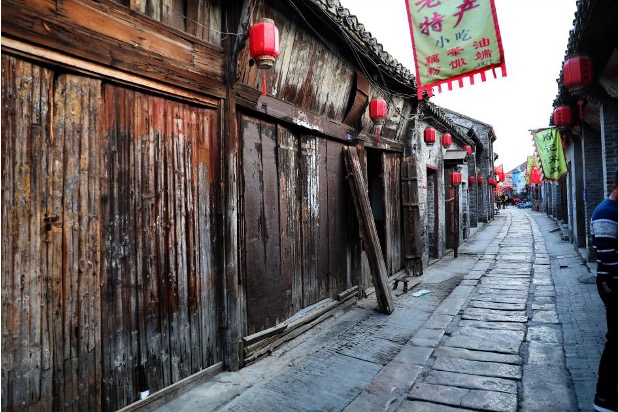

淮安古运河 车弓摄

淮安古运河 车弓摄

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈召开的第三十八届世界遗产大会宣布:中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录。世界文化遗产概念的中国大运河由隋唐大运河(永济渠、通济渠、邗沟、江南河段)、京杭大运河(通惠河、北运河、南运河、会通河、中河、淮扬运河)、浙东运河等三大部分、十余段河道组成。其中历史上有确切记载并对后世产生较大影响的最早运河当属邗沟。

古代淮河有四通八达的水上交通网,为地域经济发展和各民族间的交流,提供了得天独厚的条件。但是春秋末期以前,淮河流域与长江流域的水上交通却是隔绝的。当时,我国东南地区和中原诸州无自然的水道直接相通,南船北上,须由长江入黄海,由云梯关溯淮河而上,至淮阴古城,向北可由泗水而达齐鲁。这样即绕了路,又要冒入海航行的风险。春秋末期,公元前486年,吴王夫差北上伐齐,从今扬州市西长江边向东北开凿航道,沿途拓沟穿湖至射阳湖,到淮安旧城北五里处与淮河连接。该航道大半利用天然湖泊沟通,史称邗沟东道。当时因邗沟底高、淮河底低,为防邗沟水尽泄入淮河,影响航运,故于沟、河相接处设埝,因地处北辰坊,故名北辰堰,后称之为“末口”。清《宝应图经》一书中有一幅名为“邗沟全图”,图上清晰地标明了当年邗沟流径的线路:从长江边广陵之邗口向北,经高邮县境的陆阳湖与武广湖之间,再向北穿越樊梁湖、博支湖、射阳湖、白马湖,最后流经末口入淮河。

一百多年后,同样是为了战争需要,魏惠王十年(公元前361年),先后两次兴工,开凿了沟通黄淮两大河的中原地区最早的运河鸿沟。鸿沟西自荥阳以下引黄河水为源,向东流经中牟、开封,再折南而下,入颍河通淮河,把黄河与淮河之间的济、濮、汴、睢、颍、涡、汝、泗、菏等主要河道连接起来,构成了鸿沟水,以后慢慢地“鸿沟”一词成了黄淮之间人工运河的统称。

鸿沟水量充沛,与其相连的河道,水位相对稳定,对发展航运很有利。鸿沟向南通淮河、邗沟与长江贯通。向东通济水、泗水,沿济水而下可通淄济运河,向北通黄河,溯黄河西向,与洛河、渭水相连,从而让河南成了全国水路交通的核心地区。战争时代,各诸侯国逐鹿中原。中原河流大多是东西流向,而鸿沟是南北流向,它沟通了多条大河,因此战略地位十分重要,向为兵家必争之地。鸿沟在战国和秦代都是非常重要的漕运渠道,但在汉初,因诸侯国割据及当时在休养生息政策,漕运简化,鸿沟的运输随之萧条下来,导致失修,渐趋淤塞。现荥阳市北的黄河旁,有一条南北走向的苍黑色深涧,深涧两侧,有巨大的方形山头,相向对峙,相传涧西为刘邦所筑,称为汉王城,涧东为项羽所筑,称为霸王城。二城隔鸿沟相望,最宽处约800米,北有黄河、南临万壑,形势十分险要,即为鸿沟遗迹。

隋开皇七年(公元587年),隋为兴兵伐陈,统一中国,从今淮安至扬州,开山阳渎,即在古邗沟的基础上,拓宽、挖深,改入口,对有些弯道实行取直整治,这是隋唐运河的形成阶段,也是最重要的阶段。

隋大业元年(公元605年),隋炀帝力排众议,实施两大工程:一是将首都由长安迁往洛阳,另一项即是征调百万民工,由杰出水利工程专家宇文恺主持,开凿大运河。其间先后开通了通济渠和永济渠及江南运河等。通济渠于隋大业元年(公元605年)开凿,分东西两段。西段自今洛阳西郊引洛河和谷水入黄河;东段自荥阳汜水,引黄河后,循汴水(原淮河支流),经商丘、宿县、泗县入淮河。永济渠隋大业四年(公元608年)开凿。利用沁河、淇水、卫河水源,引水通航至天津,继溯永定河通涿郡(今北京)。隋大业六年(公元610年),继开江南运河外,还先后开通了江都(今扬州)到杭州段,这样从首都洛阳到江都(即扬州),到浙江杭州全长1700余公里的河道,可以直通船舶,畅行无阻。其时,隋唐运河从洛阳始发,东北抵涿郡(今北京),东南可至余杭(今杭州)。该运河全线形成后繁华运行了五百多年,历经唐朝、五代、北宋,直至南宋末年,因政治、经济等多种原因及部分河道淤塞而衰落。

世界文化遗产定义中的京杭运河,其实就是在隋唐运河基础上发展完善起来的。运河之所以有不同的名字,是由于年代久远,尤其随着运河兴衰、发挥作用大小、中央政权定都位置的变化等诸多因素,从而得以界定的。因此概括起来说,京杭运河始掘于春秋,基本完成于隋朝,繁荣于唐宋,取直于元代,疏通于明清。历经三次较大的兴修过程,才最后形成。中国大运河三大部分中,如果说隋唐运河、浙东运河的名称主要取其时代、地域的话,京杭运河则完全取之其点对点的运河走向。

隋王朝在天下统一后,即作出开凿南北运河的决定,其动机已超越了历史上开凿运河多服务于军事行动的目的,更多的是从经济政治方面考虑。中国古代经济重心长时期在黄河流域,但到魏晋南北朝时已转移到南方。在北方的隋政权需要加强对南方的管理,更需要南方的粮食物资供应北方。此外,南北朝时期是门阀世族大发展时期,尽管隋已统一天下,但他们力量仍相当强大,和中央政权矛盾尖锐,因此,兴建贯通南北运河,亦是隋对南方实施有效统治的需要。

史载显示,隋以后的历朝历代,都很注重运河的疏凿与完善。历史发展到十三世纪末元朝定都大都(北京)后,为了使运河南北相连,不再绕道洛阳,为此先后开凿了三段河道,把原来的洛阳为中心的隋代横向运河,修筑成以大都为中心,南下直达杭州的纵向运河。在前朝运河的基础上,元朝花了10年时间,先后开挖了“洛州河”和“会通河”,把天津到江苏、清江之间的天然河道和湖泊连接起来,清江以南接邗沟和江南运河后,可直达杭州。这样元代运河于至元三十年(公元1293年)全线通航,漕船可由杭州直达大都,成为今称为京杭运河的前身。新通航的运河,使由北京到杭州的水运航道,比原来绕道洛阳的隋唐运河足足缩短了九百多公里!

水运依旧繁忙的大运河淮安段 桑金伟摄

京杭运河按地理位置可分为七段,具体包括:北京至通州的通惠河,长82公里;通州至天津段称北运河,长186公里;天津到临清叫南运河,长400公里;临清到台儿庄称鲁运河,长约500公里;台儿庄到淮阴称中运河,长186公里;淮阴到瓜洲称里运河,长约180公里;最后一段镇江到杭州称江南运河,长约330公里。随着近现代的社会发展进步,运河的水运功能逐渐式微,特别是1912年,津浦铁路全通车后,京杭运河及其沿线城市地位一落千丈。

京杭运河以运河沟通南北两端即北京和杭州两城市命名。北京历史上名叫幽州、涿郡、大都等,明永乐年间(公元1403-1424年)始称北京。历史上京杭运河亦有多种称呼,明代以前有称“漕渠”(如江南运河称“浙漕”),南北运河等。据有关史料介绍,京杭大运河名称于上世纪五十年代后期才逐渐叫响。

世界文化遗产中国大运河的第三段为浙东运河,又名杭甬运河。浙东运河西起杭州市滨江区,东至宁波市甬江入海口,全长239公里。运河最初开凿的部分为位于绍兴市境内的山阴故水道,始建于春秋时期。西晋时,会稽内史贺循主持开挖西兴运河,此后与曹娥江以东运河形成西起钱塘江,东到东海的完整运河。南宋建都临安,浙东运河成为当时重要的航运河道。元代至清代,浙东运河重要性有所下降,但仍然保持畅通。直到近代,在新式交通方式的冲击下,运河作用逐渐被取代。

由于浙东地区地势南高北低,河流多为南北向,因此,东西走向的浙东运河需要穿越多条自然河流。为维持不同区域的水位并使船只能够通过水位不同的河段,运河中修建了许多碶闸和堰坝设施。这与数量众多、形式各异的桥梁一起成为了浙东运河的特色,也成为了重要的运河遗产。

作为京杭运河的延伸段浙东运河既是中国运河的直接出海口,又与海上丝绸之路的起点交汇,因此,具有特别意义。如明弘治元年(公元1488年),朝鲜官员崔溥曾由于暴风漂流到中国台州,后从宁波经浙东运河到杭州,再经京杭大运河取道北京回国,将沿途见闻写成《漂海录》,如今该书已成为研究中国明代国情的重要资料。

此外,浙东运河河沿线还保留了大量的相关遗存遗迹。其中比较而言,人文方面似更具影响力。如在梁祝传说中,梁山伯寻找同门师妹祝英台便是取道浙东运河。再譬如浙东运河西段由于李白、杜甫、贺知章、王维等四十余位唐代著名诗人造访,而与曹娥江、剡溪、天姥山、天台山等构成“浙东唐诗之路”。唐代之后,一直到近代,陆游、范成大、秦观、朱彝尊、鲁迅等著名文人途径浙东运河,留下不少传世作品。

台儿庄古城夜景丁永灿摄

上述所说的只是列入世界文化遗产名录概念的中国大运河内容,其实中国运河还不止这些。《水径·济水注》等史料记载,我国古代最早开挖的运河是春秋时期(公元前六世纪)陈国和蔡国在淮水的两条支流——沙水和汝水之间开出一条“沟通陈蔡”的运河;稍后,楚国在江汉平原上开凿了一条从都城郢(今湖北江陵北)到汉水沙洋一带的水道——杨水,沟通了汉水和长江;吴国为了进攻楚国、越国,亦在其境内开凿了沟通太湖至长江,太湖至东海的两条运河——胥溪和胥浦。只是这几条运河由于规模较小,且不久即被废淤,没发挥过多大作用,因而在历史上没留下什么痕迹而被人遗忘了。

在世界文化遗产概念的中国大运河之外,还有一条不得不提的运河,先秦时期三大水利工程之一——灵渠。独立于中国大运河之外,灵渠在2018年8月入选世界灌溉工程遗产名录。灵渠是一个完整的水利工程,包括设有“铧嘴”“大小天平”“泄水天平”以及陡门、秦堤等一整套设施,对当地的农田灌溉、防洪排涝等都发挥了很大作用。但灵渠开凿的原始动因,却实实在在是航运,且服务于战争。灵渠位于广西兴安县境内,建成通航于公元前214年。灵渠流向由东向西,将兴安县东面的海洋河(湘江源头,流向由南向北)和兴安县西面的大溶江(漓江源头,流向由北向南)相连,灵渠是世界上最 古老的运河之一,在中国历史上曾留下过浓墨重彩的一笔!

二、中国大运河:兴衰系于家国的遗产

大运河枣庄段丁永灿摄

大运河枣庄段丁永灿摄

中国大运河是中华民族文化文明的集中体现,世界上一些最著名的运河,诸如巴拿马运河、苏伊士运河、伊利运河、莫斯科运河等无论从开凿年代、工程规模、运河长度等都无法与之相提并论,中国大运河堪称人类水利史上的奇迹。

翻开中国大运河的开凿发展史,我们不难发现,其实她和中华民族的发展史紧密相连,时代的发展催生了运河,而运河的出现又进一步促进了社会经济的发展。中国地势西高东低,境内的黄河、长江、海河、淮河、钱塘江、珠江等多条大河都是由西向东走向,正像一句著名歌词所唱的“大河向东流”!这些河流对于连接东西,沟通山海都提供了极大的便利,但同时却也为南北间的往来设置了障碍。当古代交通发展到主要靠水运的阶段时,如何克服这大自然造成缺陷的矛盾就突现了。于是,我们的先人们运用他们的智慧和力量,不畏艰难,开凿出了一条条贯通南北的人工水道。

中国大运河开凿,虽然从根上说都是水运需要,但目的却有所不同。第一阶段的隋唐运河基本是战争催生的。邗沟、鸿沟、包括南方的灵渠等一开始都是“军事航道”,所谓“兵马未动粮草先行”之需也。第二阶段的“京杭运河”则是属于巩固皇权,发展经济的政治需要了。公元589年隋王朝结束了南北分裂局面,华夏神州重新归于统一。由于此前三百余年的南北分裂时期,相对于北方,社会安定的东南方,经济有了长足的发展。其时虽然政治中心在关中,但全国经济中心已移向东南,为了加强中央对地方的控制,吸取江淮地区的财赋以巩固统治,隋王朝建之后,便不遗余力地进行了一系列规模浩大的开河工程。特别是隋炀帝,毕其功于一役,开凿兴建了纵贯南北的大运河。

公元1271年,元朝都大都后,统治中心北移,中原地区已丧失了隋唐时期的重要地位,随着原有河道的全面疏竣和整修,以及济州河、惠通河等一批配套河段的开通,新运河已无需再远道绕经河南等地,全长1700多公里的京杭运河(在隋开凿的南北大运河基础上)于至元三十年(公元1293年)全线贯通。京杭大运河的开通的意义在于,它把原来如扇状的南北大运河,改造成了直线型的南北大通道,开创了南北经济文化交流的新时代,同时也极大地提升了北方中央政府对江南地区财赋收取的保障。

运河对于巩固维护皇权、加强统治是一个渐进的过程,所以短时期里甚至有可能走向反面。如隋朝的短命,某种角度看和运河有必然的联系,究其原因很大程度是开凿运河超出了国力,激起民怨。但继隋而起的唐朝确是大获运河之利。可以这么说,如果没有前朝开凿的大运河就不可能有“大唐盛世”!唐末诗人皮日休《汴河铭》中曾说:“在隋之民不胜其害也,在唐之民不胜其利也。”清人傅泽洪亦对隋氏有类似的表述:“为其国促数年之祚,而为后世开万世之利,可谓不仁而有功者矣”。

还有一个负面的有力例子,即正是运河直接促进了名城开封(时称东京)的兴衰。北宋王朝之所以顾不上强敌契丹的威胁定都于无山川之险可守的东京,一个根本原因在于东京的地理位置即可以通过“漕运四渠”,便捷获取东南地区的财赋资源,以维持中央政府的正常运转。北宋淳化二年(公元991年)6月,汴水暴涨,宋太宗赵光义亲临防汛工地视察水情。他表示:“东京(开封)养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一漕梁水,朕安得不顾。”大宋朝的东京曾因凭借通过运河的沟通,上接黄河,下通淮河、长江等优越的地理位置,迅速发展繁荣,一时风光无限,这一切张择端在《清明上河图》已为我们作了最好的说明。然所谓“成也萧何,败也萧何”,东京的兴盛得益于水运的畅通,随着金人南侵,开封宋将杜充扒黄河大堤欲阻金兵南下,导致黄河夺淮,东京通往四方的水道包括汴河先后被告淤废,而随着水运被切断,再加之战乱,东京城迅速衰落。

上面两个例子,因为运河一个是朝廷颠覆,一个是城市衰落,似乎都是负面的,其实非也,说得白一点,其实是一个“用力过猛”,一个是“依赖过度”而非运河本身。当然也反面证明了运河对社会发展的巨大影响。

运河促进社会发展进步这勿庸置疑,运河的功绩亦是全方位的,她在政治、军事、经济、文化等多方面促进了社会发展的进程。如吴王夫差开凿邗沟,魏惠王开凿鸿沟,虽然他们主观上是争霸中原以达到本国自身利益为目标,但这些运河开通后,确实在政治上起到了促进统一的作用。特别是隋王朝在重新统一中国后,动用国家力量,开凿了贯通南北的大运河,不仅使运河有了一层国家统一的象征意义,更使运河成了维护国家统一的重要基础设施。

前面说过,中国多条运河都因战争而开凿,事实上运河在冷兵器时代,在强调“兵马未动,粮草先行”的战争环境里,往往直接决定着战争的胜负。其中最典型例子的莫过于前面提到过的灵渠了。

秦始皇吞并六国,统一天下后,为了开疆拓土,马不停蹄,兵不卸甲,驱30万虎狼之师南下,欲越五岭,尽快征服“南蛮”。却因为山道崎岖,粮草不济,三年不能下。于是下令开凿沟通湘江和漓江(此两江分别通长江和珠江)的灵渠,公元前214年,灵渠通航,此后不到一年,秦始皇即统一岭南,并将其纳入秦王朝版图。

前些年,笔者去兴安参加灵渠申遗有关会议时,东道主曾骄傲地宣称,兴安虽小,却是两次改写中国历史之地。这两次,一是指“湘江之战”,另一个即是指秦始皇凿灵渠统一岭南之事。

运河的经济意义首先表现在维护皇权,巩固统治上。前面提到过,两晋南北时期的北方战乱致使大批老百姓南迁,长江流域因此得以迅速开发,全国经济重心亦随之南移。于是运河成了南货北运的黄金水道。元朝定都北京后,在隋南北运河的基础上,又开通了通惠河,直接沟通了大都城内外的水路通道,京城的漕运问题得以根本解决。据史料记载,大都城内外一时间漕船首尾相接,满载着江南及全国各地的粮食等物资源源而来。当时大都每年进新粮30万石,全部通过运河运来。此后的明、清两代仍都北京,大运河也继续发挥其南北漕运的重要功能。运河在保证了京城数十万人口和庞大勤王军队衣食无忧的同时,也造就了京城的兴盛和繁华。例如,明、清两代封建帝王的宫殿——紫禁城(故宫)所用的砖瓦木材等建筑用料,几乎都是通过大运河运载而来,为此民间有“漂来的北京城”之说。

在维护统治,保障北方皇权供给的过程中,不仅促进了古代商品经济的繁荣,也极大地促进了运河沿线城镇的发展。北京、天津、济宁、淮安、扬州、镇江、苏州、杭州等诸多历史文化名城,从某种角度去评价,他们的地位,很大一部分靠运河造就。举几个例子就能说明,天津如今是我国为数不多的中央直辖市之一,亦是一座著名的工商城市,而他的历史既不悠久,更不辉煌。700多年前的天津原本是一个称作直沽的小渔村,其境内的大运河开凿于元代。包括天津至北京通州的北运河和天津至山东临清的南运河一部分。南北运河与海河在天津三岔相汇,使天津得以凭“三会海口”之名始见于史册。同时,随着金人迁都北京,出于拱卫首都的需要,统治者始在直沽一带设立军事要塞——直沽寨,才使天津有了一点地位。然随着京杭大运河的全线贯通,直沽一跃成为京都的门户和水陆交通的枢纽。明永乐二年(公元1404年),明成祖因直沽是海运、河运往来之要冲,令在三岔口西南侧筑城设卫,调沿海诸军屯守,并赐名“天津”(意为天子经过的渡口)。随着漕运的兴盛,天津卫很快发展为商品交易中心地区。清雍正三年(公元1725年)置天津县和天津州,几年后又升格为府。其时天津已发展成“聚天下之粟,致天下之货以利京师”的“俨然一大都会”了!1860年,天津被辟为通商口岸,第二年1月20日正式对外开埠。此后,传统的漕船运输逐渐被大型轮船取代,在河运繁荣的同时,海运也高速发展。贸易航运则带动了天津各业的兴旺,到民国时期,天津已发展成为我国仅次于上海的第二大城市,可以这么说,没有京杭运河,绝不可能有今日之天津。

还有一座同样得益于京杭运河且令人印象深刻的是历史文化名城扬州。相信大多数国人是从李白的“烟花三月下扬州”诗句中第一次听到扬州这个城市名字的。与天津不同,扬州历史非常悠久。2015年是扬州建城2500周年。扬州历史上有过三次发展高峰。第一次是在汉代,刘邦的侄儿刘濞利用权力和当地自然资源,煮海为盐,开铜山铸钱,使得人民富足。第二次是隋开了大运河后,扬州随“盛唐”而繁荣。第三次则是凭借居于长江和运河交汇处优越的地理位置而发达。直白地说,扬州历史上三次繁荣,除第一次靠政治权力和自然资源外,后二次靠的都是运河。

扬州地处长江北岸,隋大运河贯通后,很快成为南北货物集散、商旅云集、人文荟萃的大都市,所谓“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”,在唐时盛极一时。当时的扬州据有关文献记载:盐商、米商、茶商、珠宝商、丝绸商、木材商、药材商等等趋之若鹜,纷至沓来,扬州成了官商巨贾们各显身手,谋取厚利的乐园。此后,因黄河泛滥、战乱等扬州一度衰落。至元、明、清三代,扬州作为京杭运河的重要水路枢纽再次崛起。尤其是在清康乾时期,扬州的盐商们“富者以千万计”“百万以下者皆谓之小商”,堪称富甲天下。扬州的繁华富庶和山光水色曾一度是当时文人墨客、达官显贵心中的理想乐土。诗人张祜在游览了扬州后,用生花妙笔写下了:“十里长街市井连,月明桥上看神仙。人生只合扬州死,禅智山光好墓田。”在诗人眼中,扬州是人间天堂,甚至死也要死在这风水宝地。此外,据记载,历史上到过扬州的有秦始皇、隋炀帝,还有康熙、乾隆、嘉庆帝等,其中乾隆帝最多,他六次下江南,每次都在扬州经停。然令人遗憾的是,“兴也运河,衰也运河”,随着时代发展,水运的重要性逐步弱化,扬州的城市地位亦随之“无可奈何花落去”。

三、中国大运河:璀璨千年的文化瑰宝

作为黄金水道,中国运河在促进经济发展同时也带来了文化繁荣,并孕育出了无数文化瑰宝,她们就像一串璀璨的珍珠洒落在运河沿线两岸,成了华夏文化的经典。

在我们日前走过的聊城到扬州这短短的一段运河中,就有众多国宝级的文化遗存扑面而来。

淮安淮阴码头村惠济祠内的展示 桑金伟摄

故称东昌府的山东聊城,在元代开掘惠通河后,是当年京杭大运河的九大商埠之一。位于该府旧城中央的地标建筑光岳楼,始建于明洪武七年(1374年),为四重檐十字脊过街式楼阁,通高33米,由墩台和4层主楼组成。四层主楼为全木结构。楼内有启功、溥杰、丰子恺、郭沫若、邓钟岳(聊城籍状元)等诸多名人所题写的木刻匾额。据传,乾隆帝曾先后五次登上光岳楼,为其赋诗13首,并多次入住该楼内的文昌阁。故文昌阁亦名“乾隆行宫”。光岳楼虽几经重修,然其基本建筑构件大多仍为初建时原件,因此至今保持了原来的风貌。除了楼本身是建筑瑰宝外,楼内还立有乾隆御诗碑,一楼四周墙壁上还嵌有清开国状元傅以渐书丹等多方国宝级名人的碑刻。由于未有崔颢的《黄鹤楼》诗和范仲淹的《岳阳楼记》那样的千古名篇,光岳楼的名气没有所谓的“四大名楼”大,但却享有“虽黄鹤、岳阳亦当望拜”之誉。据业内人士介绍,光岳楼是宋元建筑向明清建筑过渡的代表作,在中国古建筑史上有着重要地位。1988年光岳楼被列为全国重点文物保护单位。

淮安镇淮楼前 桑金伟摄

在我们走过的城市中,还有一座楼同样是当地的标志性建筑,即有号称运河之都的淮安的镇淮楼。按照官方的说法,镇淮楼由宋宝庆二年(公元1226年)“创建”。明时该楼置“铜壶滴漏”,用以报时,故又名“谯楼”,后又置大鼓专伺打更、报警,又称为“鼓楼”。据《续纂山阳县志》载:“康熙二十年辛酉五月廿七日,淮安大雨五昼夜,河决数处,犯郡城,淹死人畜无数,知府曹君取府堂镇淮匾投之,河水稍退。”到了道光十二年(公元1832年),面对洪水同样束手无策的知府周焘干脆将府衙内的“镇淮楼”匾额移置于谯楼之上,乞望能震慑住洪水,得一方平安。自此,“谯楼”成了“镇淮楼”。据传说,因为淮安为南北交通之要道,纵贯淮安全境的大运河,是当时南北交通的命脉。南粮北运要从运河穿长江,越淮河才能北上。船只以到淮安才视为安全,因此,届时船上的文武官员,巨商富贾,文人墨客等人都要登楼祭酒,以庆幸运。原镇淮楼因年代久远,风雨侵蚀,又累遭兵燹,败坏倒塌。现镇淮楼系清光绪七年(公元1881年)由知府孙云锦主持重修。新楼在原有基础上所扩大,坐北面南,长约26米,宽约14米,高8米。从底至上由大渐小,近似梯形。中央建有三间两层木构高楼,歇山重檐,四角翘起的装饰龙头,双目圆睁,状似大口吞云吐雾,欲腾飞而去。该楼2002年被列为江苏省文物保护单位。

在淮安时,当地的水利文保部门有关朋友还隆重地向我们推荐了他们引以为傲的全国重点文保单位——淮安府衙。该府衙建筑群始建于明朝洪武三年(1370年)。由当时新任知府姚斌选址新建,并作为府衙一直沿用至清末。因战乱、火灾等历经多次维修。最后一次是清咸丰十年(公元1860年)正堂毁于大火,署理淮安府事的陶金冶于当年修复。有趣的是,至今府衙正堂中脊梁上,还可见陶金冶修复时留下的墨宝。府衙坐北面南,大门临街,前有七丈长的照壁。东西有牌楼,极为闳壮。东牌楼曰“长淮重镇”,西牌楼曰“表海名邦”,惜已毁圮 。府衙整个建筑群占地近2万平方米,分中东西三路而建。衙内有房屋50余幢,600余间,具有官式建筑特征,体现了中国明清时期府衙建筑明确的形制规范与等级要求。淮安府衙是京杭大运河沿线仅有的、全国保存较为完好的两座府衙之一,是古代淮安作为苏北地区政治、军事、经济、文化中心的标志性建筑,堪称中国封建社会官僚机构的活标本。淮安府衙2006年被列为全国重点文物保护单位。

淮安下河古镇。桑金伟摄

我们去参观淮安府衙的同时,还走访了府衙近邻,当年权力很大的中央派出机关——总督漕运公署遗址。据介绍,当时的河道总督权力显赫,不但管理漕运,而且还兼巡抚。公署机构宏大,盛时下辖文官武校,包括储仓、船厂、兵厂等用人超过2万,总督则是直接对皇帝负责。可惜的是原总督公署200多间房屋在上世纪四十年代因战乱等原因被毁。

我们沿途看过来的遗存遗迹中,有的令人赞叹,有的发人深思,有的让人唏嘘,然最给人印象深刻且赏心悦目的当属扬州个园。据介绍,个园由清嘉庆年间两淮盐业商总黄至筠建于嘉庆二十三年(公元1817年),是扬州目前保存最完整,历史最悠久,亦最具艺术价值的古典园村,与北京颐和园,河北承德避暑山庄、苏州拙政园并称为中国四大名园。取名个园源于黄至筠攀附风雅,爱种竹子。竹叶的外形结构很象“个”字,而个字又是“竹”字的一半,于是对竹癖好的主人就把园子命名为个园。文人刘凤浩曾为此作过一篇园记:主人性爱竹,盖以竹本固。君子见其本,则思树德之先沃其根。竹虚心,君子观其心,则思应用之务宏其量。至夫体直而节贞……主人爱称“个园”。“扬州以名园胜,名园以叠石胜”。假山风景是扬州园林的一大特色。据介绍,位于江淮平原的扬州四周无大山,石料缺乏,正是因为有运河交通枢纽的优势,通过包括运盐货船回城可以带回各地的不同石材,如大理石、太湖石、黄石、灵璧石、宣石等,使扬州园林中的假山用石更丰富多彩。

据介绍,个园设计布景时,按一定的游览路线,设春、夏、秋、冬四季时令叠石造景,春山启示、夏山展开、秋山高潮、冬山收尾,四季之景,风味不同。审时度势,阴晴各异。以天然石材营造出春夏秋冬四季景色,渲绎了周而复始,冬去春来的自然法则。我国园林泰斗陈从周先生誉个园四季假山为“国内孤例”。

聊城的山陕会馆、海源阁、宋代铁塔;济宁的林清段桥闸、南旺分水枢纽遗址、崇觉寺铁塔、东大寺;台儿庄的一线船闸、运河防务碑、清真古寺;淮安的河下古镇、漕运博物馆、清口枢纽遗址;扬州的瓜洲古渡、古湾头闸、小斗门、琼花观、东关古渡……太多的国宝级运河文化的遗存遗址遗迹,令人目不暇接。此外,一路上,我们还听到了当地专业的水利文保人士冷静客观地叙述、导游们神采飞扬的讲解,我们在领略物质文明的同时,还享受了一顿精神的大餐。

古代文人乘舟过运河,常常把酒言欢,诗词唱和,或忧国忧民心怀天下、或寄情山水风花雪月,都不失为文雅风流,其中有许多千古恒流传,成了脍炙人口的经典。如隋炀帝因开凿大运河而耗费了国力和民力,致使天下大乱,民不聊生,强大的隋王朝只存在了短短的38年便灰飞烟灭,故后人有不少把隋亡原因归结为运河的开凿。唐诗人罗邺在《汴河》诗中说:“炀帝开河鬼亦悲,生民不独力空疲。至今呜咽东流水,似向清平怨昔时。”唐时的另一位诗人胡曾也在《汴水》一诗中感慨:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”两位诗人都认定隋亡于开凿运河,但事实上,大运河只是隋亡的导火线,统治者的残暴和骄奢淫逸才是政权颠覆的根本原因。随着运河成为沟通南北径流的大动脉,巨大效益的日前体现,有感于此,到唐代中后期,诗人们对运河的评价就多了一份理性和客观。如晚唐诗人皮日休在《汴河怀古》一诗中客观地写到:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

除了评价运河本身外,更多的则是触景生情。面对当年横裁两军、沟通黄、淮水上交通的大动脉,如今已干涸、昔日风采尽失。唐代许浑有一首写鸿沟的诗:“相持未定各为君,秦政山河此地分。力尽乌江千载后,古沟芳草起寒云。”面对划分汉界楚河的鸿沟,宋初三任宰相的吕蒙正在《行经鸿沟》一诗中说:“沟中流水已成尘,沟畔荒凉起暮云。大抵关河须一统,可能天地更平分。”

扬州邗江区瓜洲船闸 桑金伟摄

有关运河的经典诗句更多的是诗人们的抒情之作。如我们这次考察时,也曾触摸过的京杭运河上的著名古渡——瓜洲古渡。历史上有无数文人墨客在此渡抒怀,留下了许多不朽之作。据介绍,瓜洲古渡享有“诗渡”美誉,李白、白居易、张若虚、郑成功、郑板桥等都曾在瓜洲古渡驻足并留诗篇。如“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”这是王安石的名作《泊船瓜洲》我们不去评价诗人的写作政治背景(当时王安石奉诏回京,故有评价认为“春风又绿”一说,既有写实,又有政治寓意),仅从字面上去理解,对作者的思乡之情也足以引起共鸣了!还有早年立志北伐中原,曾叹息过“死前恨不见中原”、到年近七旬时“尚思为国戍轮台”的陆游,在过瓜洲渡时,遥想起当年在瓜洲渡,雪夜里大败金兵,收复大散关的捷报心潮难平,他在《书愤》一诗中说:“早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”表达了自己一生欲收复故土而不得的忧愤之情。

当然,流淌的大运河孕育催生文化艺术绝不仅仅是诗歌,如座落于大运河畔的天津杨柳青,至今已有近400年历史。杨柳青人运用象征寓意和夸张手法,以细巧的构图、强烈的色彩,使万般风景跃然纸上,极具地方特色,深受人民群众喜爱。还有扬州的精美的木板刻印、玉雕、漆器工艺,以及运河沿线不同地段,各具地方特色的京剧、昆曲、评弹等可谓五彩缤纷,美不胜收。此外,还有“吴门画派”、“扬州八怪”,还有吴承恩和《西游记》、冯梦龙和《三言》。此外,《金瓶梅》和《红楼梦》亦是在大运河滋养下的不朽之作。最有代表性的当然是反映运河大都市的不朽之作——《清明上河图》。

中国大运河不仅在客观上成了维护和巩固中华民族政治统一的某种标志,而且对整个民族的心理也带来了极为深远的积极影响。中国运河的开通,打破了地域、民族之间封闭的壁垒,开阔了人们的视野,加强了各民族之间的文化认同感,促进了各民族之间的经济、科技、文化交流。同时,中国大运河作为精神的纽带,在人们的心理上曾潜移默化地打下了民族团结和江山一统的烙印。

【作者简介】萧何,原名何良京,作家,《宁波晚报》原副总编辑。